YouTubeでクリエイターとして成功するには、「おすすめ」に表示されることが重要な鍵となります。

2025年現在、月間27億人以上のユーザーが利用するYouTubeでは、視聴時間の70%以上がおすすめ機能から生まれていると言われています。

つまり、あなたの動画がおすすめに表示されるかどうかで、再生数や登録者数が大きく変わるのです。

本記事では、YouTubeのおすすめアルゴリズムの仕組みから実践的な対策まで、最新情報をもとに徹底解説します。これからYouTubeを始める方も、すでに運営している方も必見の内容です。

成約数No.1(2024年)

オンライン事業を売買するならラッコM&A

メディア(WEBサイト/ブログ/YouTube/Insta)・EC(ECサイト/Amazon)・WEBサービス/アプリ

システムサポート万全で個人でも安心取引!(個人利用率実績: 売主86%・買主62%)

掲載中の案件はこちら

目次

YouTubeのおすすめ表示の仕組みと前提知識

YouTubeのおすすめ機能を攻略するには、まずその仕組みを理解することが大切です。表面的な対策だけでなく、アルゴリズムの本質を把握しましょう。

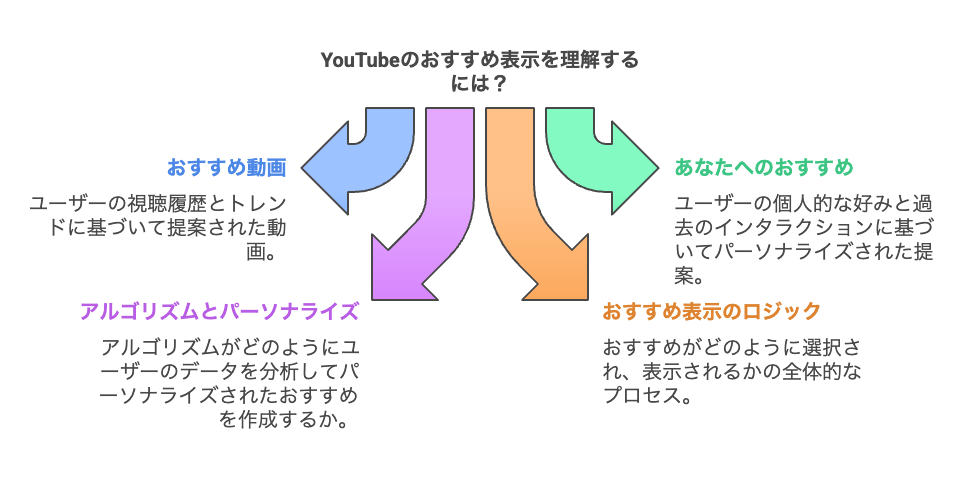

「おすすめ動画」と「あなたへのおすすめ」の違い

YouTubeには大きく分けて2種類のおすすめ表示があります。

- ホーム画面の「おすすめ動画」: ログイン時に表示される個人向けのおすすめ

- 動画視聴後に表示される「関連動画」: 現在視聴中の動画に関連する内容

これらは表示面ごとに重み付けを変えて動作しており、表示されるための最適化方法も若干異なります。

ホーム画面のおすすめは視聴履歴や好みを重視する一方、関連動画は現在の視聴コンテンツとの関連性が重視されます。

アルゴリズムとパーソナライズの関係

YouTubeのアルゴリズムは、単純なビュー数だけでなく、各ユーザーの好みに合わせたパーソナライズを重視しています。

主なパーソナライズ要素:

- 過去の視聴履歴

- チャンネル登録状況

- 滞在時間

- エンゲージメント(高評価、コメント)

- 検索履歴

このパーソナライズにより、同じ「料理動画」でも、和食に興味がある人と洋食に興味がある人では表示される内容が大きく異なります。

おすすめ表示のロジックと全体の流れ

YouTubeのおすすめアルゴリズムは大きく「スクリーニング」→「ランキング」→「配信」の3段階で機能します。

| 段階 | 内容 | 重視される指標 |

|---|---|---|

| スクリーニング | 膨大な動画から候補を絞り込む | 視聴履歴、キーワード関連性 |

| ランキング | 候補動画に優先順位をつける | 視聴時間、エンゲージメント率 |

| 配信 | 最終的におすすめとして表示 | クリック率、フィードバック |

YouTubeは常に「ユーザーが満足して長く見続けるか」という観点でアルゴリズムを進化させています。つまり、質の高い動画作りがすべての基本となるのです。

アルゴリズムに好かれる動画の特徴と評価指標

YouTubeアルゴリズムは数多くの指標に基づいて動画を評価しています。アルゴリズムに好まれる動画には共通の特徴があります。

評価される主要指標(CTR・視聴時間・完了率など)

YouTubeが重視する主要指標は以下の通りです。

- CTR(クリック率): サムネイルと動画タイトルの魅力度を示す指標

- 視聴時間(Watch time): 総視聴時間の長さ

- 視聴継続率(Audience retention): 視聴者が動画をどれだけ最後まで見たか

- エンゲージメント率: 高評価、コメント、シェアの頻度

- 新規視聴者とリピーターの比率: 新しい視聴者をどれだけ惹きつけたか

理想的な数値(目安)

- CTR: 2‑10%以上

- 視聴継続率: 40-50%以上

- 平均視聴時間: 動画の半分以上

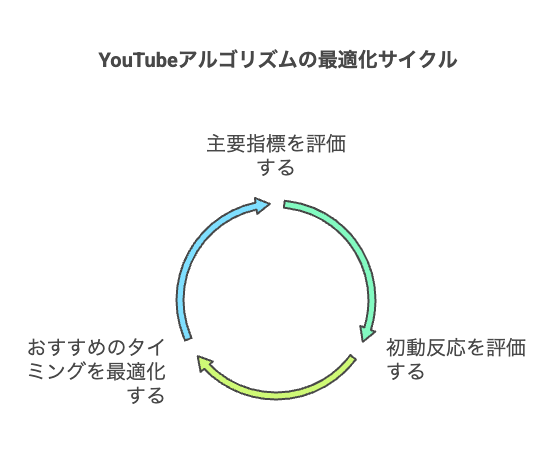

初動数時間の反応が与える影響

動画公開後の最初の48時間は、その後のパフォーマンスを大きく左右します。この期間の視聴者反応がアルゴリズムに「この動画は価値があるか」という判断材料を与えるためです。

初動で重要なポイント:

- タイミング: ターゲット視聴者がアクティブな時間に公開

- 告知: SNSや既存チャンネル登録者への通知

- コメント対応: 投稿直後のコメントには迅速に返信

UREBAラボ

おすすめ表示のタイミングと関連性の構築

おすすめ表示されるタイミングにはいくつかのパターンがあります。

- 公開直後: 初期パフォーマンスが特に良い場合

- 徐々に拡大: データが蓄積されて評価が上がる場合

- 後発的バズ: 関連トピックが流行した時に過去動画が再評価される場合

関連性を高めるには、ニッチ戦略も効果的です。競争の少ない特定トピックで視聴実績を作れば、関連動画として表示される確率が高まります。

YouTubeチャンネルを一から構築するのに時間がかかる場合、ラッコM&Aで既に実績のあるチャンネルを購入するという選択肢もあります。すでに視聴者基盤やアルゴリズム評価が確立されたチャンネルを引き継ぐことで、初期段階の苦労を軽減できるでしょう。

動画制作におけるSEOとクリック率向上のテクニック

動画がおすすめに表示されるためには、まず「クリックされる」必要があります。YouTubeにおけるSEOと視聴者の心理を理解しましょう。

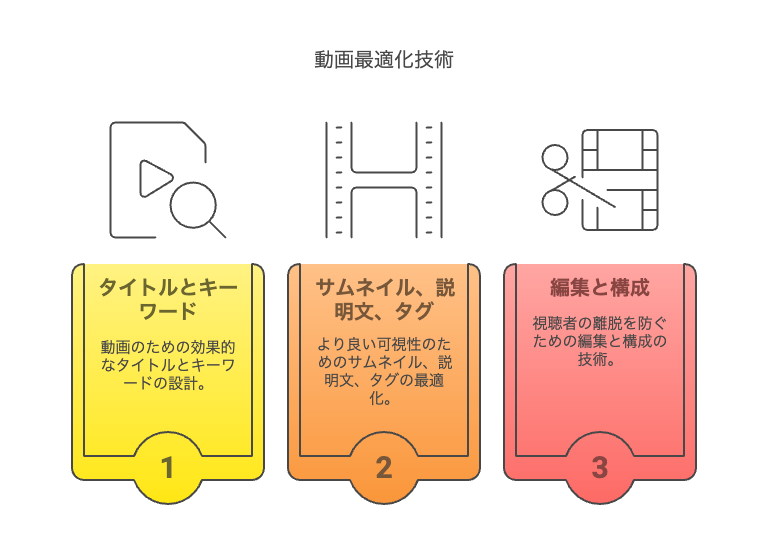

タイトルとキーワード設計のポイント

タイトルは検索結果とおすすめの両方で重要な役割を果たします。

効果的なタイトル設計のポイント:

- キーワード配置: 重要なキーワードを前半に入れる

- 長さ: 60〜70文字程度(スマホでの表示を意識)

- 興味喚起: 疑問形や数字を含めると効果的

- シリーズ化: 「〇〇シリーズ #1」などで関連性を持たせる

成功例: ✅ 「【2025年版】初心者でも簡単!YouTubeおすすめに載る方法5選」 ❌ 「YouTubeのおすすめに載る方法について解説した動画です」

キーワードリサーチには「YouTube検索の予測ワード」や「Google Trends」を活用しましょう。競合が少なく検索ボリュームのあるキーワードを狙うのがコツです。

サムネイル・説明文・タグの最適化方法

サムネイルは視聴者の目を引く最も重要な要素です。

サムネイル最適化のポイント:

- 鮮やかな色使い(コントラスト重視)

- 大きめのテキスト(3〜5文字程度)

- はっきりした表情やアクション

- 統一感のあるデザインテンプレート

説明文は検索エンジンとユーザー両方に向けた重要情報です。

- 最初の2〜3行に核心を記載(スマホでの表示領域)

- 関連キーワードを自然に散りばめる

- タイムスタンプを活用して長尺動画を分かりやすく

- 関連動画やチャンネル登録リンクを掲載

タグはかつてほど重要ではなくなりましたが、まだ効果があります。

- 5〜10個程度の関連性の高いタグを設定

- 一般的なタグから具体的なタグへと並べる

- ブランドタグ(チャンネル名など)も含める

編集と構成で離脱を防ぐコツ

視聴者の離脱を防ぎ、視聴継続率を高めるための編集テクニック:

- 冒頭の工夫:

- 最初の15秒で視聴価値を伝える

- 結論や魅力的な部分を先出しする

- 「この後〇〇を紹介します」と予告する

- テンポと構成:

- 3〜5分おきに新しい話題や展開を入れる

- 無音や単調な場面を避ける

- パターン切り替え(話→実演→例示など)

- エンゲージメント促進:

- 質問投げかけで視聴者に考えさせる

- 「次はこうなります」と期待を持たせる

- 適度なテロップでポイントを強調

もし動画編集に時間をかけられない場合は、ラッコM&Aで良質な編集テンプレートや既成動画を購入することも一つの手段です。

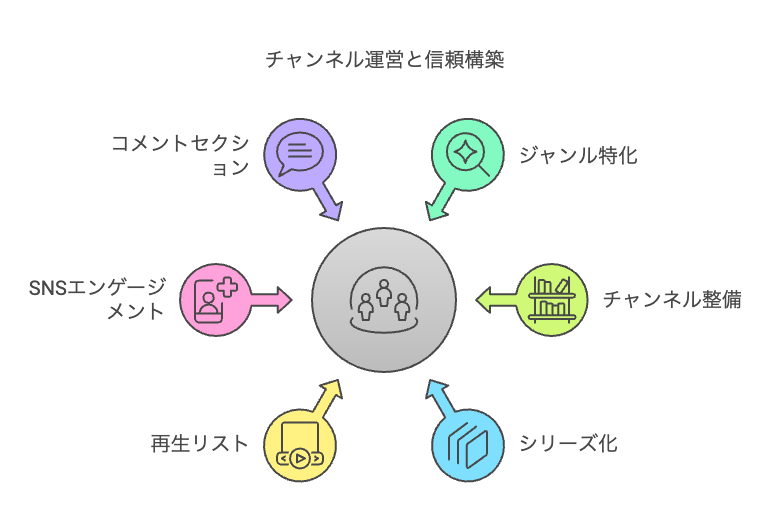

チャンネル運営と信頼構築のポイント

単発で「おすすめ」に載るだけでなく、継続的に推薦されるチャンネルになるための運営戦略を解説します。

ジャンル特化とチャンネル整備のメリット

YouTubeアルゴリズムは「専門性のあるチャンネル」を評価する傾向があります。

ジャンル特化のメリット:

- アルゴリズムがチャンネルのカテゴリーを理解しやすい

- 視聴者の期待に応えやすく、登録維持率が高い

- 関連動画として表示される確率が上がる

- 広告主にとっても魅力的なターゲティングが可能

理想的なチャンネル設計:

| 要素 | 最適化ポイント |

|---|---|

| チャンネルアート | ジャンルと訴求点を視覚的に伝える |

| チャンネル概要 | 特化分野と価値提案を明確に記載 |

| アップロード頻度 | 定期的(週1回など)で予測可能に |

| 投稿スケジュール | 曜日や時間帯を固定して習慣化 |

UREBAラボ

シリーズ化・再生リストで関連性を強化

関連性の高いコンテンツ群は、アルゴリズムからの評価も視聴者の満足度も高まります。

効果的な方法:

- シリーズコンテンツ:

- 統一タイトルと連番(Part1, Part2…)

- 各回で前後の動画を紹介

- 段階的に知識や難易度が上がる構成

- 再生リストの活用:

- テーマごとに整理された再生リスト

- 初心者から上級者まで段階別リスト

- 最新から古い動画まで時系列リスト

シリーズ化により、1つの動画がおすすめに表示されると関連動画も表示される「連鎖効果」が期待できます。

SNS・コメント活用による視聴者との関係構築

YouTube成功の鍵はコミュニティ構築にあります。

コメント対応のポイント:

- 投稿後24時間以内の返信を重視

- 質問には丁寧に回答(次回動画のネタにも)

- 建設的な意見に感謝の気持ちを示す

- コメント欄でのやり取りを促す質問を動画内で投げかける

SNS連携の効果:

- TwitterやInstagramでの告知

- バックステージ映像など動画以外のコンテンツ提供

- ハッシュタグ戦略での新規視聴者獲得

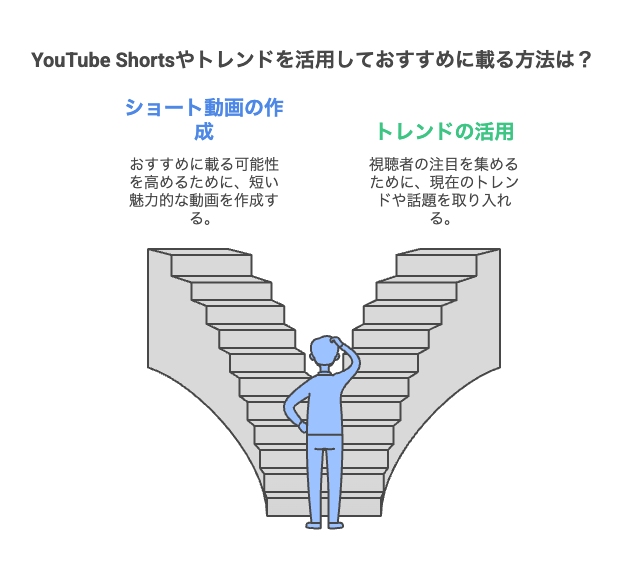

YouTube Shortsや急上昇狙いの戦略

2025年現在、通常の長尺動画以外にも「おすすめ」に載るチャンスが増えています。新機能や時流を活用する方法を見ていきましょう。

ショート動画でおすすめに載るコツ

YouTube Shortsは60秒以内の縦型動画フォーマットで、TikTokやInstagramリールに近い形式です。

Shortsで成功するポイント:

- 最初の3秒で惹きつける:

- 驚きや疑問を投げかける

- 明確な価値提案(「この動画で学べること」)

- 視覚的なインパクト

- 垂直フォーマット(9:16)の活用:

- 画面全体を使ったダイナミックな構成

- 大きめのテキストで要点強調

- スマホで見やすい編集(近景中心)

- ループを意識した構成:

- 最後から最初へ自然につながる流れ

- 「もう一度見たい」と思わせる要素

- 謎解きや続きが気になる終わり方

トレンド・話題の活用方法

「急上昇」や「トレンド入り」を狙うことで、通常より多くの視聴者にリーチできる可能性があります。

効果的なトレンド活用法:

- トレンド予測と準備:

- 季節イベント(クリスマス、入学シーズンなど)

- 定期的な話題(新製品発表、アップデートなど)

- Google Trendsで上昇中のキーワード確認

- 素早い対応:

- ニュース発生から24時間以内の投稿

- 独自の視点や情報を加える

- 既存チャンネルのテーマとの自然な接続

- 適切なタグ付け:

- トレンドキーワードをタイトルと説明文に

- 関連ハッシュタグの活用

- カテゴリ設定の最適化

UREBAラボ

トレンド分析が得意でない場合や、すでに実績のあるトレンド対応チャンネルを求める場合は、ラッコM&Aで成功実績のあるチャンネルの購入を検討するのも一案です。

表示されない・落ちた時の原因と対応

せっかく成果が出ていた動画やチャンネルも、突然おすすめ表示されなくなることがあります。原因と対処法を理解しておきましょう。

表示されなくなる主な理由と改善方法

おすすめから外れる主な理由と対処法:

- コンテンツポリシー違反:

- 問題: 著作権侵害、不適切内容、誤情報など

- 対策: YouTubeガイドラインの熟読と遵守、異議申し立て

- パフォーマンス低下:

- 問題: CTR低下、視聴時間減少、エンゲージメント減少

- 対策: サムネイル・タイトル改善、内容の質向上

- アルゴリズム変更:

- 問題: YouTube側の評価基準変更

- 対策: 公式発表の確認、分析データからの傾向把握

- 飽和・競合増加:

- 問題: 同ジャンルの競合増加による相対的な評価低下

- 対策: ニッチ領域への特化、差別化ポイントの強化

表示回復のための具体的アクション:

| 問題 | 短期対策 | 長期対策 |

|---|---|---|

| CTR低下 | サムネイル・タイトル刷新 | A/Bテストによる最適化 |

| 視聴時間減少 | 冒頭の改善、長さ調整 | 編集テンポの見直し |

| エンゲージメント減少 | コメント対応強化、質問投げかけ | コミュニティ構築活動 |

| ポリシー違反 | 問題箇所の編集・削除 | ガイドライン学習 |

履歴や設定変更・削除の方法

視聴者側の操作でおすすめに影響を与える設定もあります。

- 視聴履歴の管理:

- YouTubeアカウント → 履歴とプライバシー → 視聴履歴

- 特定の視聴履歴を削除すると関連おすすめも変化

- 「興味なし」フィードバック:

- 動画の「…」メニューから「興味なし」を選択

- 同様のコンテンツがおすすめされにくくなる

- チャンネル登録関連設定:

- 通知設定(すべて・一部・なし)がエンゲージメントに影響

- 登録解除も含めたユーザー行動がアルゴリズムに反映

クリエイター側の対応:

- 視聴者に「通知をオンに」するよう促す

- 「高評価」「コメント」を自然に促す声かけ

- コミュニティ投稿での継続的なエンゲージメント

UREBAラボ

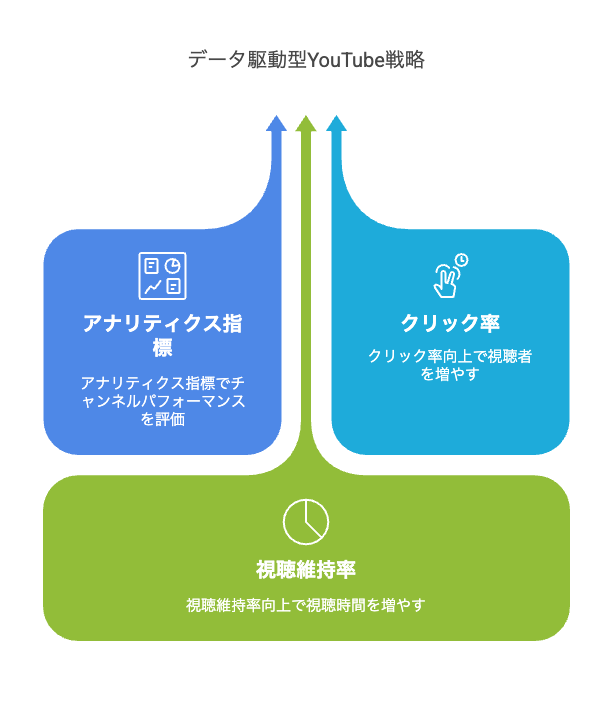

データ分析で改善するYouTube運営術

感覚だけでなく、データに基づいた意思決定が重要です。YouTubeアナリティクスを活用した分析と改善方法を解説します。

YouTubeアナリティクスの基本指標と活用

YouTubeアナリティクスで注目すべき主要指標:

- リーチ分析:

- インプレッション数(表示回数)

- CTR(クリック率)

- トラフィックソース(検索/おすすめ/外部など)

- エンゲージメント分析:

- 平均視聴時間

- 視聴継続率グラフ(離脱ポイント)

- エンゲージメント率(高評価、コメント)

- 視聴者分析:

- 視聴者層(年齢、性別、地域)

- 視聴時間帯

- 重複視聴率

データ活用のポイント:

- 週次・月次で定期的にデータ確認

- 成功動画と不調動画の比較分析

- A/Bテスト(サムネイル・タイトル変更と効果測定)

クリック率・視聴維持率の向上方法

データに基づくCTR向上策:

- サムネイルの最適化:

- 高CTR動画のサムネイル特徴を分析

- 対象視聴者の興味・関心に合わせたビジュアル

- 定期的なサムネイルリニューアルテスト

- タイトル改善:

- キーワード位置の調整

- 数字・疑問形・感情喚起ワードの活用

- 競合との差別化ポイントの明確化

視聴維持率向上のデータ活用法:

- 離脱ポイント対策:

- グラフ上で視聴者が離れる箇所を特定

- テンポ調整、内容の再構成

- 視聴者を引き留める声かけやフック

- 成功パターンの複製:

- 視聴維持率の高い動画の構成分析

- 話し方、編集テンポ、情報密度の研究

- 視聴者コメントからの改善ヒント収集

アナリティクスの詳細分析ができる外部ツールも活用すると、より深い洞察が得られます。分析に自信がない場合は、ラッコM&Aで過去のデータと成功実績が明確なチャンネルを取得することも選択肢の一つです。

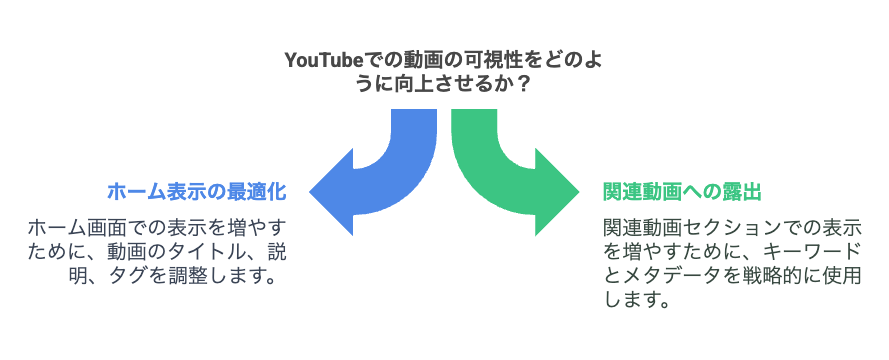

ホーム画面や関連動画での上位表示戦略

YouTubeの視聴者に接触する主な機会は「ホーム画面」と「関連動画」です。それぞれの特性に合わせた最適化戦略を解説します。

ホーム表示の仕組みと最適化方法

ホーム画面は最も価値の高い表示場所であり、視聴者の習慣的な入り口となります。

ホーム表示の決定要因:

- 視聴者のチャンネル登録状況

- 過去の視聴履歴との関連性

- 最新性(新鮮なコンテンツ)

- 視聴者の過去のエンゲージメント傾向

ホーム表示を増やす具体策:

- 投稿タイミングの最適化:

- チャンネル視聴者が最もアクティブな時間

- 競合の少ない時間帯

- 一貫した投稿スケジュール

- チャンネル内コンテンツの連続性:

- テーマやキーワードの一貫性

- シリーズの継続的な展開

- 前回人気だった内容の展開・発展

- エンゲージメントの促進:

- 動画内での積極的な視聴者参加促進

- コミュニティ投稿での関係維持

- メンバーシップなど関与深度の強化

UREBAラボ

関連動画への露出を増やす方法

関連動画は特定のトピックに興味を持つ視聴者に効率的にリーチできる機会です。

関連動画表示を強化する戦略:

- コンテンツの関連性強化:

- 類似キーワード・タグの一貫した使用

- 動画内での関連動画への言及・リンク

- 特定トピックにおける深堀りコンテンツ

- 同一チャンネル内循環の促進:

- エンドスクリーンでの関連動画紹介

- 説明文での関連動画リンク

- 「前回の続き」「関連情報」などの接続

- 視聴導線の設計:

- 初心者向け→中級者向け→上級者向けの段階的コンテンツ

- 理論→実践→応用といった学習フロー

- 問題提起→解決策→実例のストーリー構成

関連動画として表示されやすいコンテンツの特徴:

- 同一または近接カテゴリー

- 視聴者層の重複

- 補完的な情報(前提知識や発展内容)

すでに関連動画表示で成功している既存チャンネルの取得も検討価値があります。ラッコM&Aでは、実績のあるYouTubeチャンネルの売買が行われており、すでに関連動画表示で定期的な視聴流入がある資産を獲得できる可能性があります。

今後を見据えたおすすめ対策とAI時代の変化

YouTubeのアルゴリズムは常に進化しています。将来を見据えた対策と変化への適応方法を解説します。

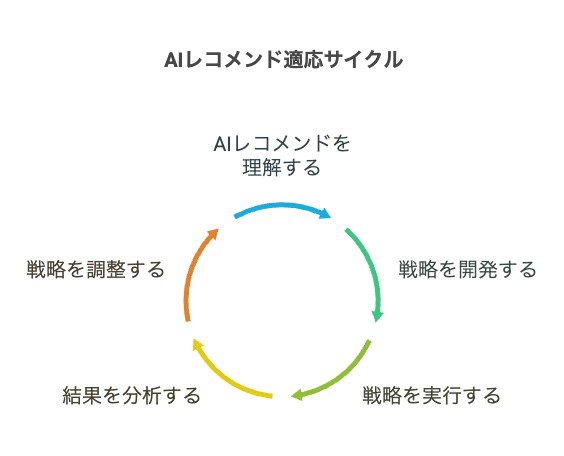

AIレコメンドの進化と対応の考え方

YouTubeのAIレコメンデーションシステムの進化方向と対応:

- より精密なパーソナライズ:

- 変化: 視聴者の微細な好みや文脈理解が向上

- 対応: ターゲット視聴者の深い理解と細分化されたコンテンツ

- マルチモーダル分析の強化:

- 変化: 音声・映像・字幕など複合的な要素の理解向上

- 対応: 高品質な字幕提供、音声明瞭化、視覚的整理

- エシカルAIの重視:

- 変化: 正確性、公平性、透明性の要求増加

- 対応: 情報源の明示、バランスの取れた内容、事実確認の徹底

将来に備えるべき基本姿勢:

- ユーザー価値の最大化: どんなアルゴリズム変更でも、視聴者にとっての価値提供が最重要

- データ分析の習慣化: 変化を早期に察知し、迅速に対応する体制

- 複数プラットフォーム展開: リスク分散とクロスプロモーション

- 技術トレンドのウォッチ: AI、AR/VR、インタラクティブ技術などの理解

AIの進化によって、より質の高いコンテンツと明確な差別化がますます重要になっています。単なる情報提供だけでなく、あなたならではの視点や体験を提供することが長期的な成功につながるでしょう。

技術変化への適応が難しい場合、ラッコM&Aで最新のYouTube戦略に対応済みのチャンネルを取得することも、効率的な選択肢の一つです。

まとめ:YouTubeでおすすめに載るための全戦略

アルゴリズム理解×戦略×継続改善で成果を出す

YouTubeのおすすめに載るための全戦略をまとめると、以下の3つの柱に集約されます。

1. アルゴリズムの本質理解

- YouTubeは「視聴者満足度」を最優先している

- CTR、視聴時間、エンゲージメントがコア指標

- パーソナライズと関連性のバランスが重要

2. 総合的な戦略実行

- コンテンツ品質(価値提供、視聴体験)

- 技術的最適化(タイトル、サムネイル、タグなど)

- コミュニティ構築(エンゲージメント、関係性)

3. データに基づく継続改善

- アナリティクス分析の習慣化

- A/Bテストによる最適化

- 成功パターンの特定と応用

UREBAラボ

長期的な成功のための考え方:

| 段階 | 初心者の施策 | 中級者の施策 | 上級者の施策 |

|---|---|---|---|

| 認知 | キーワード最適化 | ニッチ戦略 | ブランディング |

| 視聴 | 基本的な編集技術 | 視聴継続の工夫 | 独自の表現スタイル |

| 定着 | コメント返信 | コミュニティ形成 | エコシステム構築 |

YouTubeの成功には時間と努力が必要ですが、正しい知識と戦略があれば、誰でも「おすすめ」に載るチャンスがあります。この記事で解説した方法を実践し、あなたのチャンネルを成長させてください。

即座に成果を得たい方や、すでに実績のあるチャンネルから学びたい方は、ラッコM&Aでの収益化済みYouTubeチャンネルの取得も検討してみてください。すでに最適化されたチャンネルを分析することで、成功パターンを効率的に学ぶことができます。

最後に忘れてはならないのは、アルゴリズムへの最適化はあくまで手段であり、目的は視聴者に価値を提供することだという点です。視聴者を第一に考え、質の高いコンテンツを継続的に提供することが、長期的な成功への王道です。

成約数No.1(2024年)

オンライン事業を売買するならラッコM&A

メディア(WEBサイト/ブログ/YouTube/Insta)・EC(ECサイト/Amazon)・WEBサービス/アプリ

システムサポート万全で個人でも安心取引!(個人利用率実績: 売主86%・買主62%)

掲載中の案件はこちら